La patrulla del infierno

Compartir este artículo Tweet

Eran las chicas más alegres del campamento de refugiados de Ter Apel. Se hacía difícil pasar quince minutos en el hall o en el patio sin encontrárselas. Padecían de una ubicuidad tan sospechosa que la coincidencia era la única defensa contra la paranoia. Lo cierto es que no eran nada amables y más de una vez la más pequeña de ellas pequeña y tetona se apoderó del control remoto del televisor para impedir que cambiaran el canal o bajar de manera perenne el volumen.

Una era alta, rubia y un tanto pasada de años, la otra, ya lo dije, diminuta, morena y tetona. Nada de esto significa que eran feas, pero en honor a la verdad, las muchachas árabes, pese a su hermética forma de vestir se habían traído la artillería en cuestiones de belleza. Andaba en las noches un ángel, toda vestida de negro y con gestos de tal delicadeza que la protegían de cualquier intento. Nunca supe su nombre ni de qué país era, jamás la vi conversar con nadie más de lo necesario. Era, se puede decir, la otra cara de la moneda de las dos putas armenias que he comenzado a describir en el primer párrafo.

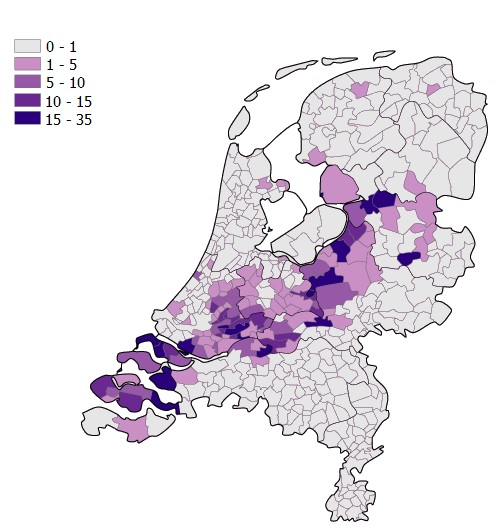

Fue un gran descubrimiento entre la aburrida población del campamento de refugiados, cuando supimos que las muchachas llevaban cuatro años trabajando en el barrio rojo de Ámsterdam, entonces aumentó el interés en ellas. Sin embargo, fuera de su tribu de Europa del Este, fuera de su idioma o del holandés, no había manera de comunicarse con ellas, y no tanto por el idioma y sí más en su trato discriminativo con los demás. No fue difícil saber que estaban trabajando en aquel lugar. Venían todos los años por un tiempo, a tratar de resolver sus problemas legales y se las arreglaban para, de madrugada, ganar algún dinero mientras sus chulos las controlaban todo el tiempo por teléfono. Los fines de semana se iban a Ámsterdam, donde también se trabajaba duro.

El cojo y la patrulla del infierno

Era difícil delimitar quiénes eran sus amigos dentro de aquel grupo inmenso y variable de armenios, rusos, polacos, etc. Sólo un hombre era seguro de encontrar en el sitio donde ellas estaban. Un cojo siempre hacía el tercero de lo que entonces parecía una patrulla del infierno. El arreglaba las cosas con los clientes. Y saber quién iba a pagar esa noche era fácil pues la ausencia de condones obligaba al agraciado a preguntar a nosotros, los extraños.

Todas las noches se reunían en el hall. Ocupaban varias mesas y comenzaban un juego de cartas que era, tal vez, lo más ceremonioso en sus vidas. La partida se interrumpía de vez en cuando porque las llamadas telefónicas recibidas por las chicas y el cojo eran constantes. Ellos allí, como un cuadro de Velázquez; sin embargo, en aquel sistema cerrado de rutinas y aburrimiento las chicas también fueron tocadas por la indiferencia y sólo notamos su ausencia el día que desaparecieron por completo.

Quedó el cojo, quien ya no se reunía tanto con el grupo de europeos del este y más bien parecía una sombra en el patio. Con la partida de las chicas perdió su gracia el pobre hombre. Y hasta las llamadas que noches atrás eran obsesivas, dejaron de acontecerle. El fin de semana que decidí ir a visitar a unos amigos y salí bien temprano, coincidí con el cojo en el autobús. No hablamos una palabra. Ambos nos conocíamos de vista, pero eso no era suficiente en aquel lugar lleno de extraños con sabrá Dios qué azaroso pasado. Volvimos a coincidir unos minutos más tarde en la estación de trenes. Yo recorrí el lugar, desesperado, tratando de comprar un ticket para Zwolle, pero no había forma, todo estaba tan automatizado que sin una tarjeta de crédito eras un perro muerto en la carretera. El cojo notó mi desamparo y me hizo un gesto, dijo: Geen geld? y me invitó con un giro de cuello a seguirlo.

Subimos al tren, entonces, sin ticket. No hablaba inglés, me indicó con un gesto que lo dejara hablar a él cuando llegara el conductor, y así fue, sólo que este pirata de tierra firme pensó resolver fácil y el conductor tenía una cara de nazi irreconciliable. Geen geld, geen geld, pero de nada sirvió. Tres estaciones adelante nos dejaron, en un lugar desierto de cuyo nombre no quiero acordarme. Había una caseta hermética para protegerse del aire y un horario de trenes donde se informaba que el próximo iba a pasar en una hora. El cojo me miraba y reía. Le pregunté si su técnica fabulosa planeaba convertir el viaje de una hora en un terrible sube y baja de trenes que podía tomarnos seis. Nee, nee, me contestó.

Supongo que pensaba dar pronto con un conductor piadoso. Había también una máquina para comprar tickets, pero se necesitaban monedas o tarjeta de crédito. Varias personas se acercaron a comprar en el transcurso de esa hora y cada vez que esto sucedía el cojo se acercaba a ellos, hablaba. supongo que les pedía dinero. Cuando llegó el tren, le indiqué mediante señas al cojo que era mejor hablar con el conductor antes de abordar, pero él sonrió y negó con la cabeza. Ik heb geld, me dijo. Así que subimos de nuevo.

El cojo se sentó frente a mí, antes de cerrar los ojos me sugirió que yo hiciera lo mismo. Y a la buena de Dios lo hice. Cuando el conductor llegó el cojo, soldado de la patrulla del infierno, sacó un billete de cincuenta euros y pagó por los dos. Yo sorprendido, lo interrogué, si tal vez alguno de aquellos que se acercó a la máquina de tickets resultó ser, por suerte, un caritativo paisano y se había apiadado de nosotros Hay que decir que yo tenía algo de dinero, suficiente para pagar un ticket, pero cuando se sube al tren sin él, debes también pagar una multa que entonces dobla el precio del viaje. Era un lujo que no me podía dar y mucho menos pagarle al cojo. Sin embargo, él lo hizo por mí, con el desgano que un millonario deja algo de propina sobre la mesa.

El viaje no tuvo más contratiempo. El cojo iba a Ámsterdam a encontrarse con las putas y recobrar por un par de horas su reconfortante papel de chaperón. lo necesitaba y pude entenderlo. Cuando nos despedimos en Zwolle había un problema en las líneas del ferrocarril y él debió continuar su viaje en autobús. Reía y me miraba. Su último gesto antes de bajarse del tren fue tirar la cartera de algún pobre desgraciado que una hora antes se había acercado a la máquina de tickets, a la hora y en el lugar equivocado.

Articulos anteriores

Este compendio de textos irreverentes está escrito para lectores de poco prejuicio u aquellos que se encuentren en tal camino. ¿Juzgará usted al autor o a sí mismo luego de leerlo? La erótica es sujet... Más info